Primero un poco de Historia

Siglo XVI

Con alguna que otra excepción, las primeras Cofradías de Pasión surgieron en España durante el primer tercio del siglo XVI y sobre todo a partir del Concilio de Trento 1545-1564, en el que se fomentaron la creación de imágenes, los desfiles procesionales y la penitencia pública como respuesta a la herejía luterana de Centroeuropa. En Corral de Almaguer, esas primeras cofradías nacieron austeras y con vocación de luto, como meras asociaciones de vecinos que pretendían rememorar el misterio de la Pasión y Muerte de Cristo, participando de sus dolores mediante la penitencia y la autoflagelación pública. Eran las llamadas cofradías de disciplina de la Vera Cruz o Sangre de Cristo y de la Soledad, que con el paso del tiempo se convertirían en los cimientos de nuestra actual Semana Santa.

Siglo XVII

En el siglo XVII se produjo en España una auténtica explosión de cofradías, en paralelo al ambiente religioso que rodeaba a la monarquía y a la creciente atmósfera de fachada y apariencia que se instaló en la mentalidad de los españoles. No había vecino, por muy pobre que fuera, que no alardease de pertenecer a alguna de las cerca de 30.000 hermandades que se fundaron en toda España en honor de éste santo o aquél mártir y se gastase los ahorros de su vida en los convites y celebraciones que conllevaban las mayordomías. Fue también la época en que se comenzaron a tallar bellas imágenes procesionales y en la que se fundaron las cofradías de Jesús Nazareno, con un sentido penitencial distinto a las de disciplina, pues en vez de flagelarse portaban grandes cruces a los hombros. Sus miembros vestían túnicas y capirotes morados ”los auténticos nazarenos” cuya denominación acabaría extendiéndose a los penitentes de las demás cofradías .

Siglo XVIII

El siglo XVIII trajo para las cofradías y procesiones los mismos excesos y recargamientos que el estilo barroco que adornaba los templos. La exuberancia y la opulencia no tardaron en dejarse sentir en el mundo de las hermandades de pasión, convirtiéndose desde entonces en sus inseparables compañeras. En paralelo, los principios religiosos que dieron origen a las primitivas cofradías fueron difuminándose poco a poco, hasta quedar convertidos en meros actos festivos donde no faltaban comilonas y borracheras, y donde la pompa, el boato y el derroche, acabaron por arruinar a no pocos pobres ignorantes que tenía la “suerte” de ser nombrados mayordomos, gastando los ahorros de sus vidas en guardar las apariencias cara al vecindario, en vez de mirar por el futuro de sus familias y sus hijos. Como recogía el ministro Pablo de Olavide en 1768: “… el crecido número de cofradías causa la ruina de muchas familias, por el errado concepto que tienen de preferir estos gastos, que en mayor parte se ejecutan en emulación y ostentación, a las obligaciones esenciales que los padres de familia tienen de proveer para sus hijos… ”

La degeneración de las cofradías había llegado hasta tal punto, que no era extraño encontrar hombres que se flagelasen por mera exhibición del cuerpo para impresionar a las damas, junto a otros que se disciplinaban a cambio de dinero para cumplir promesas ajenas, sin olvidar los que se aprovechaban del anonimato de las túnicas y capirotes para cometer todo tipo de delitos, altercados y actos indecorosos (en 1769 se obligó a las cofradías a desfilar con los rostros descubiertos y en 1777 se prohibieron los disciplinantes en las procesiones de Semana Santa, lo que provocó la desaparición de la cofradía de la Vera Cruz y la refundación de la Hermandad de la Soledad, que pasó a denominarse de la Soledad y Santo Sepulcro).

La situación llegó a revestir tal gravedad, que algunos obispos, como el de Ciudad Rodrigo, elevaron sendos informes y memorándums al Consejo de Castilla, para que éste tomase cartas en el asunto y suprimiese aquellas cofradías que fueran focos de ignorancia, superstición, rituales profanos y fanatismo. “… La religión, o mejor dicho la superstición, está tan íntimamente unida a la vida española tanto pública como privada, que temo cansarle con mi continua referencia a ella… La influencia de la religión en España no conoce límites y divide a los españoles en dos grupos: los fanáticos y los hipócritas.“ (Duras palabras del sacerdote y escritor José María Blanco White. Cartas de España 1798-1810)

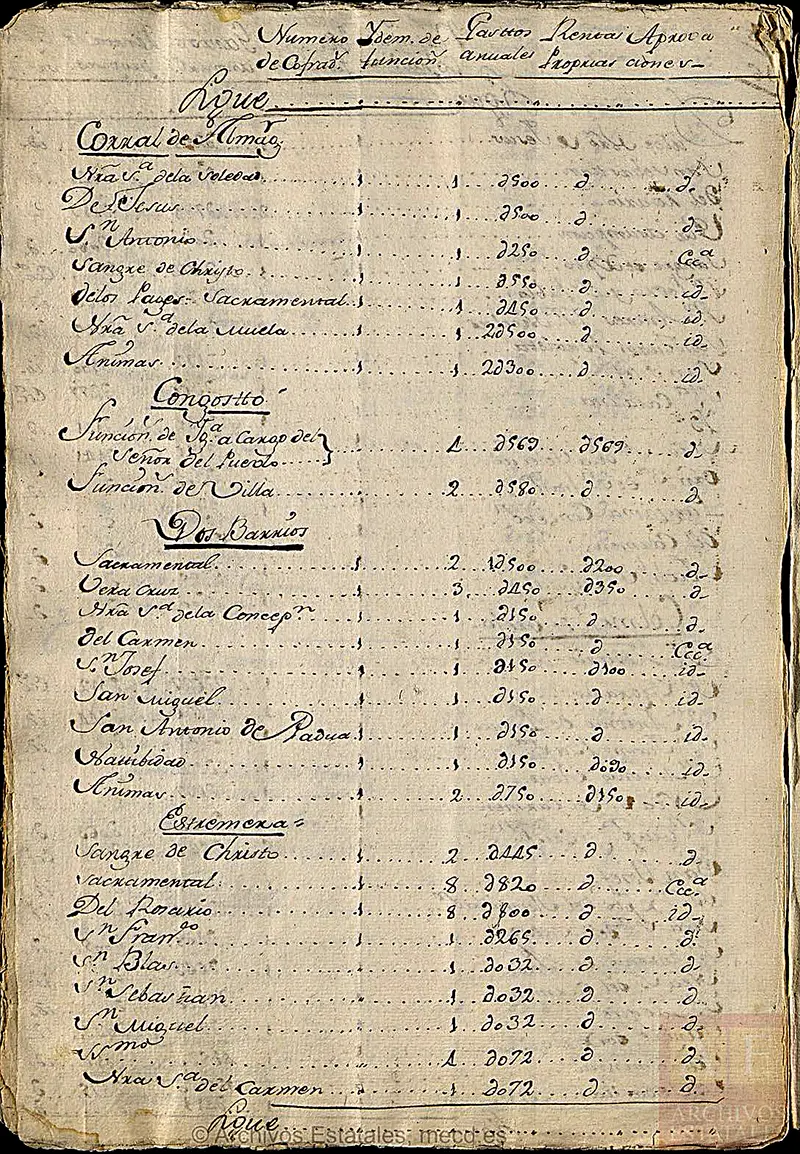

Deseosos de modernizar el país y desterrar arcaicas costumbres, el Conde de Aranda -ministro del Rey Carlos III- y Campomanes -fiscal general del Consejo de Castilla-, ordenaron elaborar en 1769 un expediente general sobre el estado de las cofradías españolas, que recogiera: “… la noticia exacta de todas las hermandades, cofradías, congregaciones y cualquiera especie de gentes colegiadas que celebrasen una o más fiestas en el año, ya con función de iglesia como con otros gastos exteriores”.

Aunque los primeros informes se elevaron ante el Consejo de Castilla en 1773, pasarían otros diez años hasta que el Consejo tomase la decisión de suprimir todas las cofradías gremiales y aquellas otras que no tuvieran la aprobación Real y Eclesiástica. Se excluían las hermandades sacramentales y las que cumplían una función asistencial y caritativa. Los bienes raíces de las hermandades suprimidas, fueron incautados y destinados a la asistencia pública mediante las Juntas de Caridad creadas en cada provincia.

Siglo XIX

El siglo XIX dio la puntilla definitiva a la mayoría de cofradías españolas, pues a las medidas tomadas por los ilustrados del siglo anterior, se añadieron las dictadas por Godoy en su pequeña desamortización eclesiástica (reinado de Carlos IV), para continuar con la supresión de casi todas las hermandades durante la guerra de Independencia contra los franceses, la posterior etapa revolucionaria del trienio liberal y las desamortizaciones de Mendizábal y Madoz en tiempos de Isabel II, en las que se vendieron los bienes de la iglesia y las Órdenes Militares y se decretó el cierre definitivo de multitud de Monasterios y Conventos en los que radicaban buena parte de las hermandades de pasión. Sólo en el último tercio del siglo XIX con la llegada del romanticismo (reinado de Alfonso XII) las cofradías volvieron a resurgir con fuerza, refundándose en muchas localidades españolas.

Siglo XX

Durante el primer tercio del siglo XX, las cofradías se mantuvieron más o menos estables y gozaron de buena salud hasta la llegada de la contienda civil, en que se suprimieron los desfiles procesionales y se perdieron y destruyeron buena parte de sus esculturas. Finalizada la guerra, la iglesia recuperó parte de su poder y las manifestaciones religiosas volvieron a recorrer con fuerza las calles españolas. Sólo después de la muerte de Franco se advirtió un intento de las generaciones de la posguerra por liberarse de viejas ataduras y tradiciones religiosas impuestas (1975-1990), traduciéndose en una fuerte decadencia de las procesiones de Semana Santa, hasta el punto de tener que reducir pasos procesionales por falta de nazarenos que las portasen.

Pasado ese período y coincidiendo con la apertura de las cofradías a las mujeres y la gran cobertura mediática que les dedicaron las nuevas televisiones, las procesiones de Semana Santa volvieron a ponerse de moda entre los jóvenes, aunque esta vez desde un punto de vista menos religioso y más folklórico-festivo. ¡Era el signo de los tiempos!

En ese eterno vaivén del comportamiento humano y evolución en dientes de sierra de sus costumbres, grupos de amigos se apuntaron en tropel a las distintas hermandades, salvando in extremis la pervivencia de alguna de nuestras cofradías. Gracias pues a esa volubilidad, tanto las cofradías de Corral de Almaguer, como las de la mayor parte de España, gozan hoy en día de buena salud y han recuperado e incrementado el número de imágenes procesionales y el lujo y esplendor de sus desfiles, en clara imitación de los comportamientos y excesos de las hermandades andaluzas. ¡Es el nuevo signo de los tiempos!

La Cofradía de Jesús Nazareno

Procesión de Jesús Nazareno anterior a la Guerra Civil

Aunque desconocemos la fecha exacta de su fundación, la cofradía de Jesús Nazareno surgió, al igual que casi todas las de este nombre, a lo largo de los siglos XVII y XVIII. Se trata pues de una cofradía plenamente barroca y por lo tanto (en contra de lo que muchos pensaban) la más joven de las tres hermandades de Pasión fundadas en Corral de Almaguer.

En contraposición a las cofradías de sangre o disciplina de la Vera Cruz y de la Soledad, la de Jesús Nazareno nació con vocación catequética y pedagógica, es decir: con la clara intención de adoctrinar al pueblo -por aquel entonces analfabeto en más de un 80%- en los misterios de la Pasión y muerte de Cristo. Labor obsesiva a la que se entregaron en cuerpo y alma los franciscanos del convento de San Diego de Corral de Almaguer, que tendría su repercusión no sólo en nuestra villa, sino en buena parte de los pueblos de alrededor.

Debemos tener también en cuenta que el máximo divertimento del pueblo llano por estas fechas eran las representaciones teatrales y en Corral de Almaguer existen noticias de su puesta en escena desde el siglo XVI. Más aún, contamos con documentos que confirman que las mejores compañías teatrales del Siglo de Oro pasaron por nuestra villa durante el Domingo de Ramos y la Octava del Corpus, para representar todo tipo de autos sacramentales. Es precisamente en ese contexto de devoción popular por el teatro y tendencia al artificio de la vida diaria barroca, donde debemos buscar los orígenes de las dramatizaciones que acompañan a las cofradías de Jesús Nazareno de buena parte de España y que se traducen en los llamados “encuentros” de Jesús con San Juan, la Verónica y su madre Dolorosa en la madrugada del Viernes Santo.

Encuentros dramatizados en los que solían participar imágenes articuladas que añadían un punto más a la teatralización de la Pasión, logrando, mediante una serie de sencillos mecanismos accionados por cuerdas y resortes, que las imágenes fueran capaces de mover los brazos, bendecir, enjugarse las lágrimas e incluso hacer las caídas con pasmosa precisión. Por cierto que esta última acción resulta verdaderamente espectacular en la cercana villa de Ocaña y lo podéis contemplar en el siguiente enlace:

Imagen de la Dolorosa recién traída a la parroquia. Año 1941

La procesión de Jesús Nazareno de Corral de Almaguer contó también en sus orígenes con varias imágenes articuladas, capaces de efectuar determinados movimientos y muy posiblemente de hacer las caídas al estilo del Nazareno de Ocaña. Sin embargo, el paso del tiempo, la decadencia de las cofradías y la pérdida de las viejas esculturas, propiciaron que las mencionadas caídas fueran sustituidas por las tres “reverencias” que lleva a cabo el Nazareno durante el encuentro con su Madre Dolorosa y la Verónica. Lo curioso de la procesión de Corral de Almaguer, es que todas las imágenes del cortejo realizan esas mismas caídas o genuflexiones. Algo totalmente inusual en este tipo de desfiles, que debemos achacar al profundo sentimiento de reverencia hacia el Santísimo Sacramento y a la costumbre de arrodillarse ante los monumentos de la parroquia y del Convento de Clausura.

"Armaos" de Corral de Almaguer. (Alrededor de 1960)

Un paso más en las dramatizaciones que llevaban y llevan a cabo las cofradías de Jesús Nazareno, lo constituyen las soldadescas. Es decir: la presencia del ejército romano en los desfiles procesionales, precedidos por los habituales estandartes, bocinas y tambores con cajas destempladas que dictaba la tradición bíblica. Dichas soldadescas, que en la actualidad engrosan las bandas de cornetas y tambores de las hermandades de los pueblos españoles, se encargaban del prendimiento en los lugares en que se escenificaba o se sigue escenificando (caso de Corral de Almaguer y la comarca del Campo de Calatrava) y del acompañamiento del Nazareno por la calle de la amargura. Son los llamados “armaos” que flanquean al Nazareno en algunas localidades de la zona -como Ocaña- y sobre todo, como decíamos, en multitud de municipios del Campo de Calatrava y Murcia.

En Corral de Almaguer esta tradición también se perdió con la desaparición de la cofradía en los comienzos del siglo XIX y aunque hubo intentos por recuperarla en la década de los sesenta, jamás se llegó a restablecer. Únicamente quedó como vieja reliquia, una bocina de madera sin boquilla que, curiosamente nadie sabe tocar ni parece haber interés por recuperar, habiendo como hay buenos músicos en la población. En el siguiente enlace podéis encontrar uno de los muchísimos ejemplos de toque de bocina de la geografía española, en este caso el del municipio ciudarrealeño de Calzada de Calatrava, precedido por los tres habituales golpes de tambor:

El tercer paso en la dramatización de la Pasión y quizás el que más lo identifica con su origen teatral, es la presencia de un texto literario en verso que declama o canta un narrador o un grupo de narradores o cantores (caso de Corral de Almaguer) y cuyo fin no es otro que introducir al pueblo en los diferentes acontecimientos de que van a ser testigos y en las distintas escenas que van a contemplar. No debemos olvidar que las obras de esta época estaban escritas en verso y que no era infrecuente que fueran interpretadas en forma de cantata; bien de forma individual, bien con ayuda de un coro. Este parece ser el origen del canto de la Pasión de Corral de Almaguer, así como el de muchos otros lugares de la geografía española: Orihuela, Baños de la Encina, Pozorrubio de Santiago, Gumiel de Izán, Chinchilla de Montearagón, Pozoblanco, Casas Ibañez, Pozo Hondo, Villanueva del Duque, San Miguel de Allende, Callosa de Segura, Peñas de San Pedro … etc etc.

El Canto de la Pasión de Corral de Almaguer

Talla que corona el cetro del jefe de los cantores

Es sin lugar a dudas el elemento distintivo y diferenciador de la cofradía y también el factor vertebrador alrededor del cual se organizan los tres diferentes actos en que se divide esta singular representación barroca de la Pasión. Hay que añadir también que es el elemento de la procesión del que más barbaridades se han dicho en los últimos tiempos, en un absurdo intento por atribuirle una antigüedad “mozárabe” difícilmente demostrable.

Y es que al estudiar en profundidad los 66 versos que componen el texto de la pasión cantada de Corral de Almaguer, o los cánticos de los nazarenos como son conocidos en la población, nos encontramos con que están compuestos en un léxico moderno. Es decir: que a pesar de la transmisión oral con la que se han difundido a lo largo de los últimos siglos y las mutaciones y defectos que dicha transmisión suele conllevar, no se advierten en ellos palabras, adjetivos ni giros lingüísticos que nos hagan pensar en un castellano antiguo o arcaico. Antes bien, lo que aparece ante nuestros ojos es una composición poética de carácter narrativo, escrita en un castellano claro y sencillo, como corresponde a una obra religiosa de inspiración popular de finales del siglo de oro en adelante. Es decir: que sin pasar a analizar otros detalles de la obra poética, nos atrevemos a datarla a finales del siglo XVII, o más probablemente durante el primer tercio del XVIII, en consonancia con la fecha de fundación de la cofradía.

Más aún, al analizar los versos en profundidad (métrica, rima y tipología) lo que nos vamos a encontrar son algunas sorpresas que nos ofrecerán pistas sobre su posible origen, composición e incluso autor, corroborando esas raíces plenamente barrocas que adelantábamos al inicio de este apartado.

Si comenzamos por la métrica, vemos que estamos ante una composición de arte menor que se atiene a los habituales versos octosílabos utilizados en las obras de carácter popular, pero en la que no es raro encontrar pérdidas o añadidos de sílabas que distorsionan la rima y la sonoridad. Detalle que achacamos a la transmisión oral a lo largo de los siglos.

En lo que respecta a la rima y tipología del verso, la cosa cambia bastante, pues en este caso lo que se aprecia son pequeñas agrupaciones de redondillas y cuartetas, junto a quintillas dobles sin aparente orden ni uniformidad que, lejos de confundirnos, lo que hacen es indicarnos que nos encontramos ante un texto formado por estrofas de diferente procedencia y autor, enlazadas por alguna persona de la localidad con conocimientos religiosos y literarios, y muy versada además en los romances de carácter sacro que tanto proliferaron en la España de los siglos XVII y XVIII. Un auténtico ensamblador de estrofas, cuya pista nos lleva inexorablemente al convento franciscano de San Diego extramuros de la villa y a los frailes alcantarinos que moraban en su interior. Franciscanos que se convirtieron durante esta época en los principales promotores de las cofradías de Jesús Nazareno, con las que pretendían adoctrinar e instruir al pueblo en las distinta estaciones de la Pasión y muerte de Cristo.

Soldado romano escoltando a Jesús Nazareno

La confirmación de todo lo dicho anteriormente nos la van a proporcionan tres descubrimientos:

- El primero, que hemos localizado -con nombres y apellidos- al autor de uno de los romances cuyas estrofas forman el grueso del canto de la pasión de Corral de Almaguer.

- El segundo, que dado que los frailes eran los principales divulgadores del culto a Jesús Nazareno y éstos se encargaban de pronunciar sus famosos “sermones de las cuarenta horas” en los pueblos de la comarca, sería lógico encontrar en alguno de ellos manifestaciones religiosas similares o parecidas a las de Corral de Almaguer. Algo que efectivamente hemos podido constatar en el vecino pueblo de Pozorrubio de Santiago, donde aún se cantan unas coplas sobre la sentencia que coinciden prácticamente en su totalidad con las de Corral de Almaguer, si bien en la actualidad se interpretan de manera individual precedidas por los tres habituales golpes de tambor y el sonido ronco de la bocina.

- El tercero, que puesto que los textos –según hemos visto- proceden de la combinación de diferentes romances de carácter sacro del siglo XVII y estos se difundieron con gran éxito por toda la geografía española, deberíamos encontrar esos mismos romances, o al menos parte de ellos, en otros lugares de la península ibérica. Detalle que también hemos podido constatar en lugares tan diferentes y alejados como Gumiel de Izán (Burgos), la comarca de Murcia, o Baños de la Encina (Jaén).

No olvidemos que son muchas las localidades españoles en las que se sigue entonando alguna variedad de canto de la pasión (Chinchilla, Orihuela, Baños de la Encina, Baños de Rioja, Pozorrubio de Santiago, Villanueva del Duque, Gumiel de Izán, Granátula de Calatrava, Bolaños de Calatrava, Aldea del Rey, San Miguel de Allende, Pozoblanco, Alcalá del Rio, Montoro, Callosa de Segura, Peñas de San Pedro, Villanueva de la Reina, Torre los Negros, Pedroche…etc.) Cantos que suelen compartir un mismo origen (siglos XVII y XVIII) y una misma procedencia literaria (romances de carácter sacro), independientemente de que en cada lugar sean entonados con las melodías propias de cada población.

Coro de cantores de la hermandad de Jesús Nazareno

En el caso concreto de Corral de Almaguer, los cánticos son interpretados a «capella» por un coro masculino compuesto en la actualidad por dieciocho miembros, que elevan sus voces con el estilo severo que le imprime su marcado carácter silábico y monódico.

Aunque no es descartable que en sus orígenes hubiera sido interpretado de forma más compleja (varias voces), el canto de la Pasión que ha llegado hasta nuestros días sólo rompe su monotonía con la aparición del bajo y su octava en la primera sílaba de la última frase de cada verso, manteniendo esa divergencia hasta el final. Es patente también la presencia de algunos adornos vocales o “melismas” al final de las frases, aunque la creciente velocidad de interpretación los ha hecho desparecer prácticamente de la melodía. Melodía ruda y austera, con la que el pueblo ha venido coreando de forma tradicional sus viejas coplas, y en las que se han querido ver influencias de alboradas árabes, salmodias hebreas y cantos bizantinos. Hipótesis todas difícilmente demostrables, al tratarse de cánticos transmitidos de forma oral y no contar con registros sonoros ni antiguas partituras que nos ofrezcan alguna pista sobre su procedencia. Más aún, cuando no podemos descartar que nos encontremos ante simples variaciones y deformaciones populares de las antífonas (silábicas y monódicas) con las que los frailes del Convento de San Diego entonaban sus vía crucis. En cualquier caso, las melodías de los nazarenos de Corral de Almaguer parecen más próximas a los cánticos de los auroros de la región de Murcia, de origen y fecha parecida, véase el siguiente enlace:

que a los pretendidos cantos litúrgicos mozárabes de hace más de mil años que, como todo el mundo sabe, se cantaban en latín y sonaban de forma bastante diferente:

Dejando de lado esa ridícula obsesión por la antigüedad de las cofradías, algo que para nada necesita la hermandad de Jesús Nazareno, vamos a centrarnos ahora en la procedencia de los textos que componen las coplas de la Pasión de Corral de Almaguer.

La literatura de cordel como origen de los cantos populares sobre la Pasión

Con la aparición de la imprenta a finales del siglo XV, los libros dejaron de ser privativos de monasterios, nobles y reyes, para pasar a engrosar las estanterías de las familias pudientes de buena parte de España. La presencia del papel y la tipografía habían supuesto un considerable abaratamiento de los costes, posibilitando la edición en serie de obras impresas y por lo tanto la divulgación del saber. Con todo y con eso, los libros resultaban aún enormemente caros para el pueblo llano, que tuvo que conformarse con la edición de hojas sueltas o pliegos de imprenta doblados varias veces a modo de cuadernillos, que serían conocidos como pliegos de cordel.

Ciego interpretando un pliego de cordel, con zanfona y lazarillo.

Esos pliegos comenzaron a difundir tanto obras en prosa como en verso, si bien éstas últimas serían las más numerosas. Sus contenidos, tachados de literatura menor y denostados por los especialistas, abarcaban todo tipo de géneros: desde noticias truculentas, relatos heroicos o resúmenes de obras más largas, hasta milagros, romances, glosas, canciones, villancicos, loas, jácaras, sátiras, oraciones, cantos religiosos, entremeses, etc. Todos de corta extensión.

Los encargados de comercializar este tipo de literatura fueron los ciegos, a los que los reyes habían conferido la exclusividad de su difusión y a los que debemos que los extendieran por todos los rincones de la geografía española. El ciego, a base de escuchar la lectura de las obras, las aprendía de memoria y las recitaba o cantaba cuando llegaba a las poblaciones acompañado de su lazarillo. Este último montaba un pequeño tenderete y convocaba al público para que lo escuchasen y comprasen alguno de los pliegos que colgaban de un cordel que el lazarillo solía colocar entre dos columnas de la plaza, de donde procede el nombre de pliegos de cordel.

Y es precisamente de esa literatura de cordel, popular, efímera y de bajo coste por su falta de encuadernación, de donde el pueblo bebió sus conocimientos de poesía, novela, teatro e incluso historia. A ella debemos que nuestras abuelas fueran capaces de recitarnos antiquísimos romances medievales, como el de Gerineldo; o cantarnos viejos villancicos, como Madre en la puerta hay un niño o la Virgen camina a Egipto; sin olvidar sus conocimientos sobre obras teatrales, como don Juan Tenorio; y sobre todo multitud de textos religiosos.

Aunque se publicaron a millares durante los siglos XVII y XVIII, la fragilidad de sus propios soportes como hojas sueltas o plegadas y su consideración como obras literarias menores, hicieron que muy pocos hayan llegado hasta nuestros días.

Los autores del Canto de la Pasión de Corral de Almaguer

Desde el siglo XVI, pero sobre todo durante los siglos XVII y XVIII, se compusieron gran cantidad de romances sobre la Pasión de Cristo que calaron muy hondo en el folklore tradicional español. Es probable que entre los más conocidos estén los 14 romances de Pasión de Lope de Vega, que se siguen declamando en muchas localidades de Castilla y León durante la Semana Santa, junto a otros de carácter anónimo como: el Arado, el Reloj de la Pasión, Jesús que triunfante entró, las Siete Palabras, o los Dolores de Nuestra Señora. Todos se difundieron gracias a los pliegos de cordel y hoy en día forman parte de nuestras tradiciones y nuestra literatura popular.

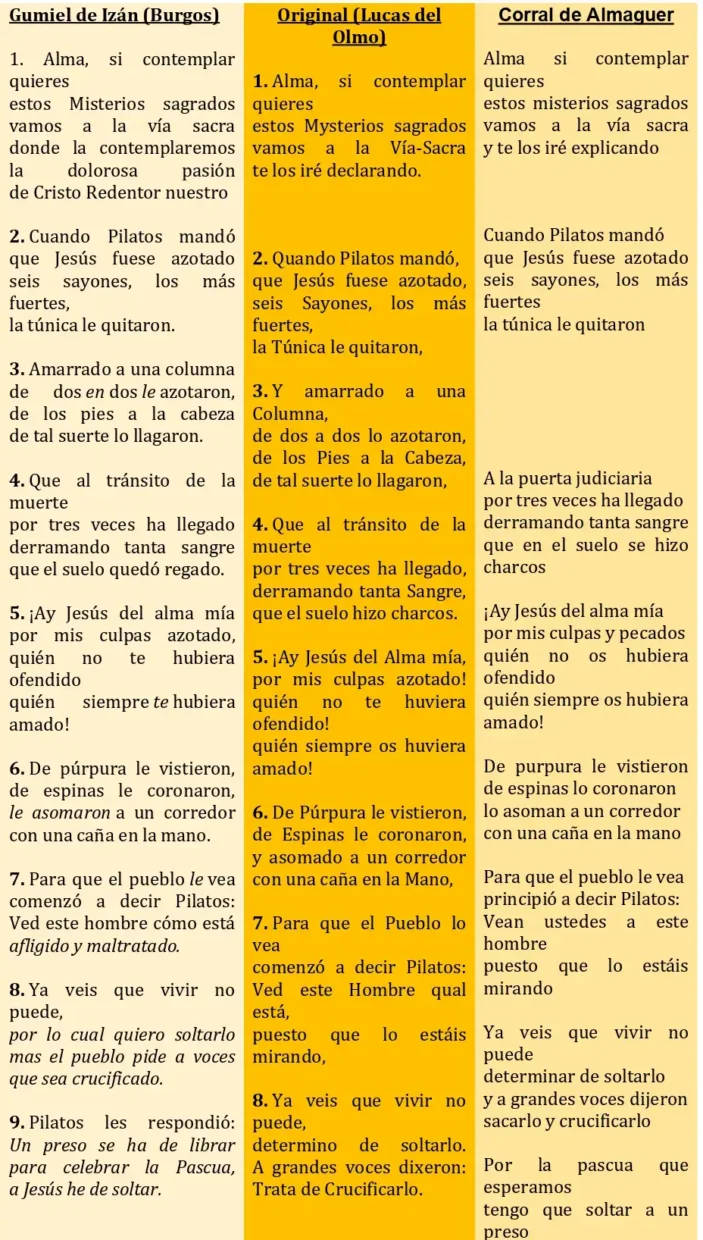

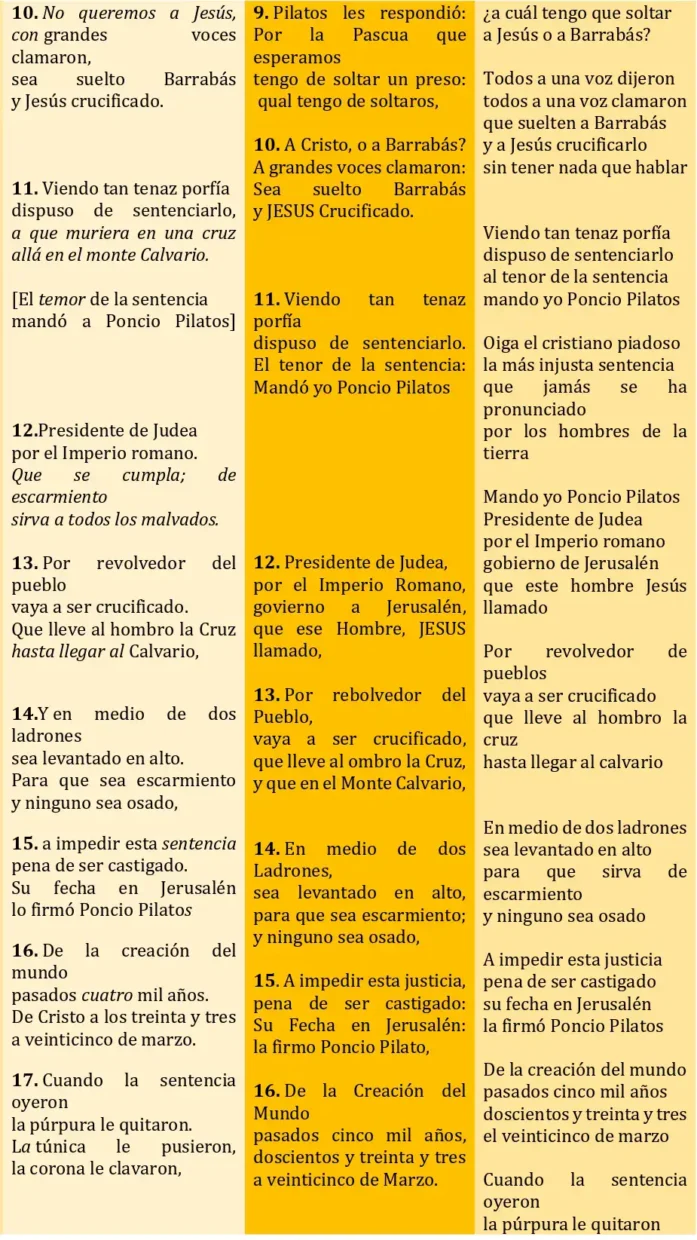

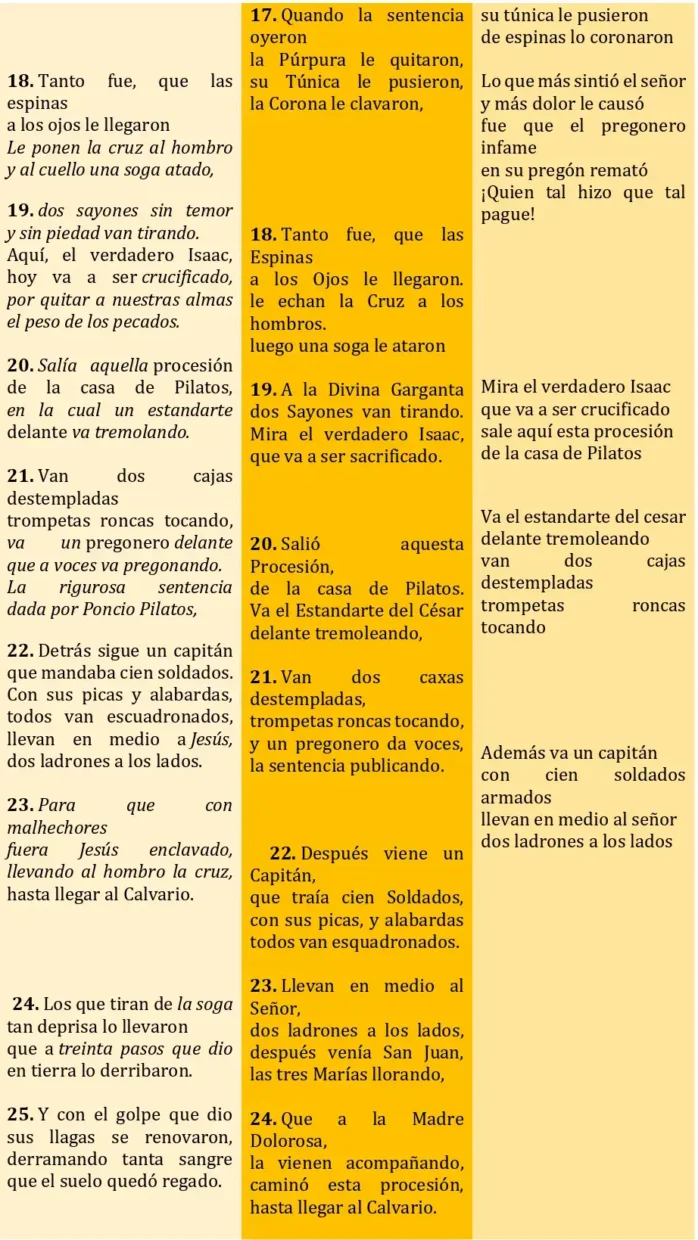

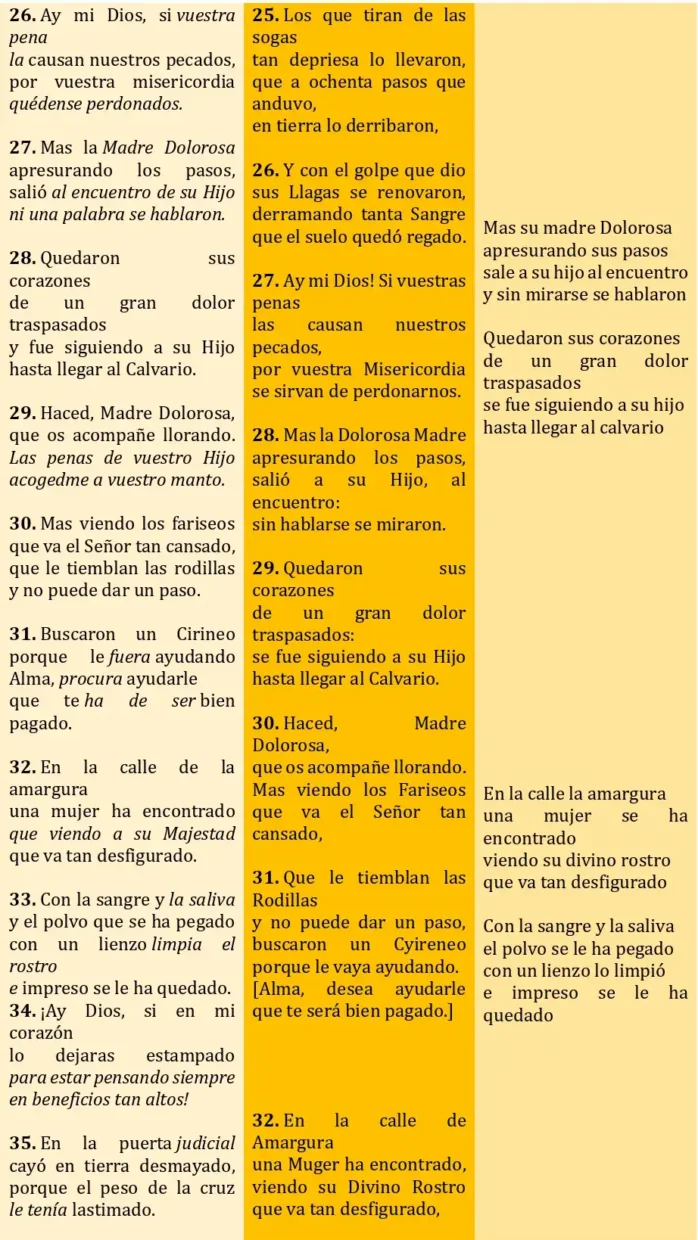

Vía Sacra de Lucas del Olmo (Siglo XVIII)

El azar quiso que investigando precisamente entre los pliegos de cordel conservados en las Universidades de Sevilla, Valencia, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas y la Biblioteca Nacional, apareciese el pliego original en el que está basado buena parte del canto de la Pasión de Corral de Almaguer. Un pliego de cordel denominado: Romance nuevo y sagrada historia, en la que se declaran las estaciones de la Vía Sacra y el Ecce Homo, y sentencia que dio Pilatos contra nuestro Salvador, y misterios de la Resurrección, Ascensión y venida del Espíritu Santo. Compuesto por uno de los más prolíficos escritores de romances religiosos de la época: Lucas del Olmo Alfonso, natural de Jerez de la Frontera, que se cree vivió durante la segunda mitad del siglo XVII, aunque sus pliegos se editaron en su mayoría a lo largo del siglo XVIII por imprentas de Córdoba, Sevilla, Valencia, Málaga, Madrid y Valladolid.

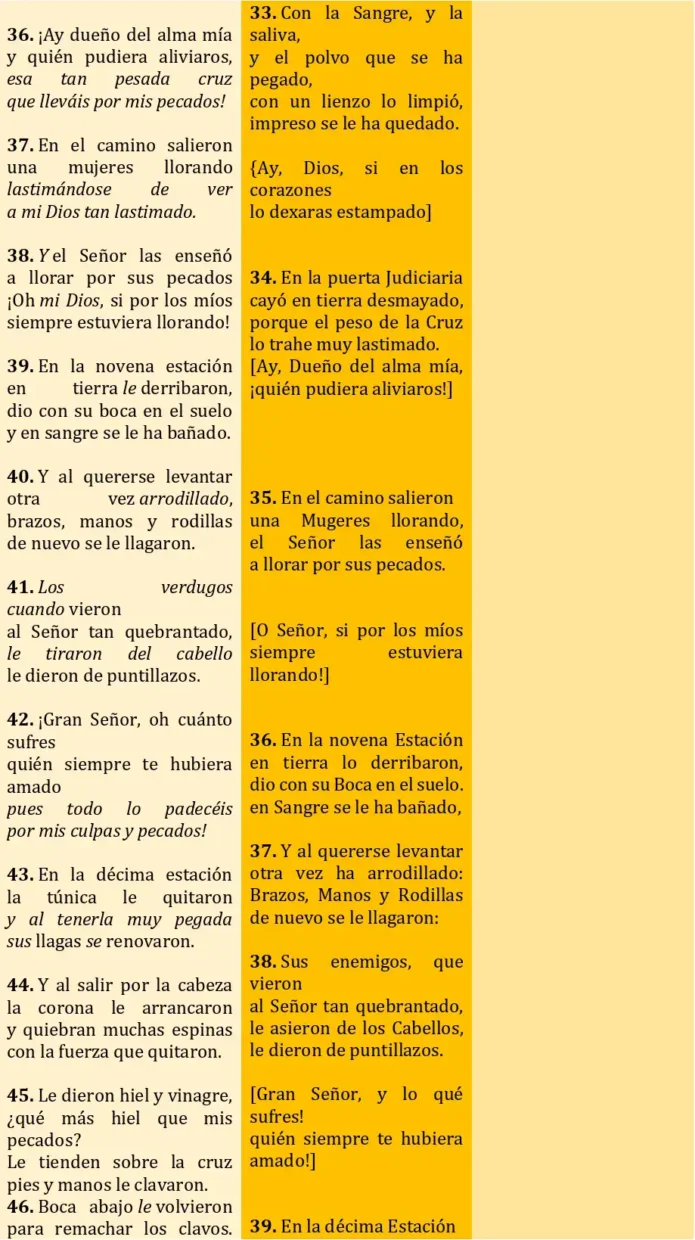

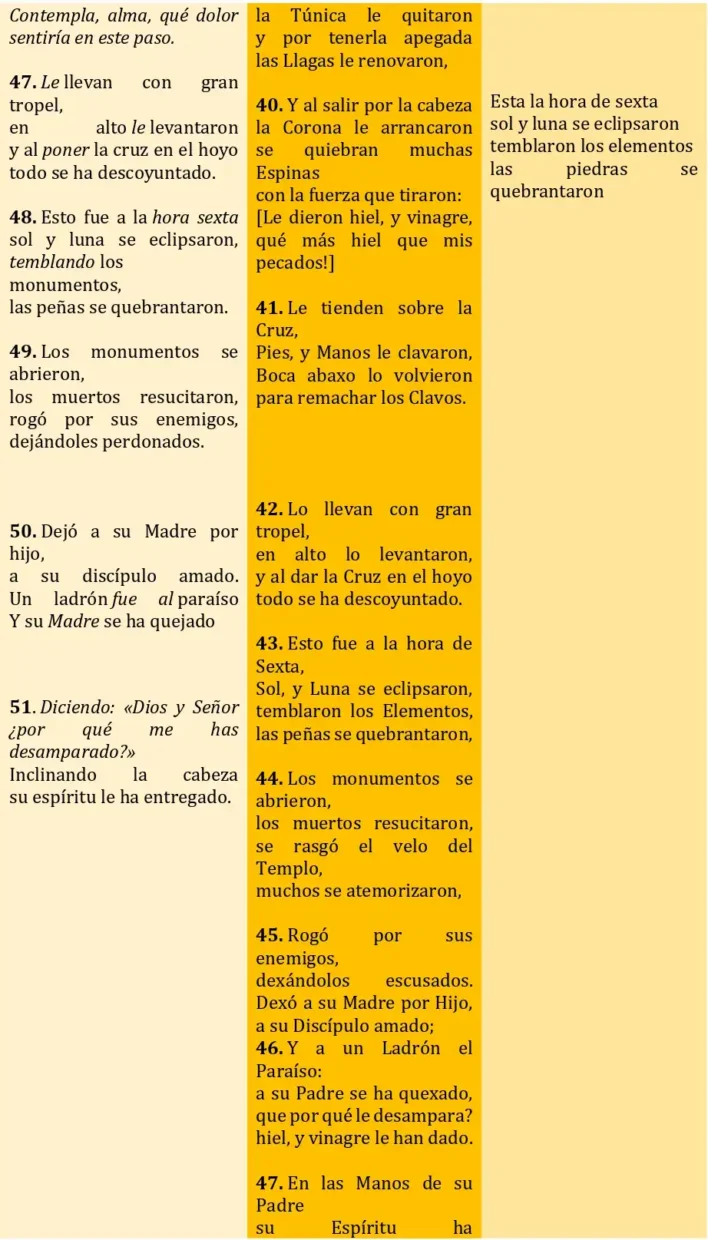

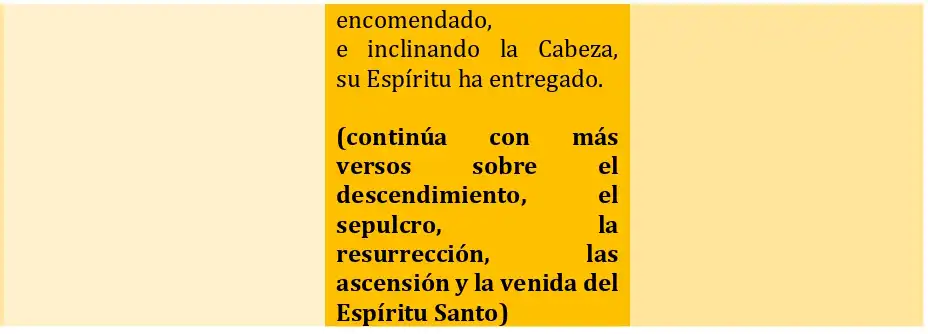

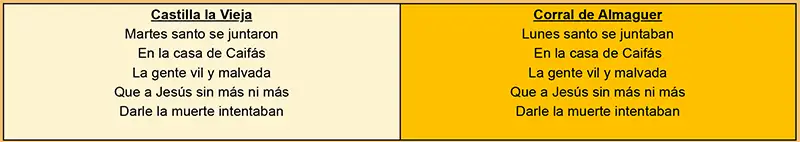

Pero para entender bien la trascendencia de este descubrimiento, lo mejor es que leamos y comparemos el texto original de Lucas del Olmo (en el centro) con las dos versiones que más se le asemejan: La Pasión o Vía Sacra del pueblo de Gumiel de Izán en Burgos (a la izquierda) y la Pasión cantada de Corral de Almaguer (a la derecha).

El descubrimiento de los textos originales, nos permite conocer la evolución de las estrofas a través de los siglos y las pérdidas, deformaciones y traslaciones de lugar sufridas durante el paso de tantas generaciones. En este sentido, es bastante probable que los cantos originarios de los nazarenos tuvieran algún verso más y que algunos de ellos estuvieran colocados en distinto orden de interpretación. Con todo y con eso y si exceptuamos la distorsión lógica de las palabras después de más de trescientos años de interpretación y épocas de supresión de la hermandad, parece increíble que estos textos hayan llegado hasta nuestros días en tan buen estado de conservación, trasmitidos como lo han sido de forma exclusivamente oral. Más aún, cuando nos consta que durante generaciones y generaciones esas estrofas han sido cantadas por personas muy humildes, que en muchos casos no tenían conocimientos de escritura ni del significado de algunas de las palabras que integran su contenido.

Y una vez comprobado el origen y autor del grueso de las estrofas que integran el canto de la Pasión de Corral de Almaguer, no fue difícil encontrar nuevas coincidencias con otros textos romanceados que comparten versos con las coplas de los nazarenos de la localidad y que nuestro anónimo franciscano se debió encargar de ensamblar. Por poner algunos ejemplos: existe un antiguo Vía Crucis muy extendido en la zona de Castilla la Vieja e incluso en zonas de Hispano-América, conocido como “Lágrimas de devoción” , “Lagrimas de compasión” o “Lágrimas de contrición”, que comienza y finaliza de la siguiente manera:

De la misma manera, el conocido folklorista Joaquín Díaz recogía entre los versos de sus romances castellanos recuperados de la memoria, la siguiente estrofa:

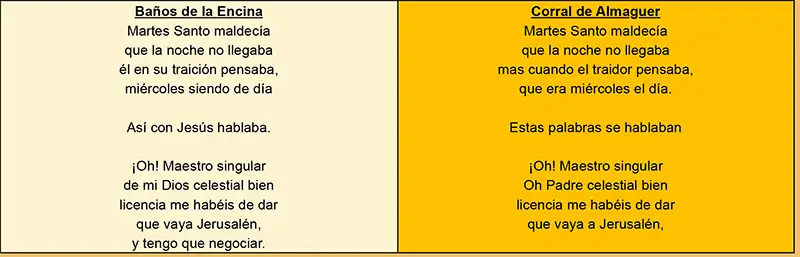

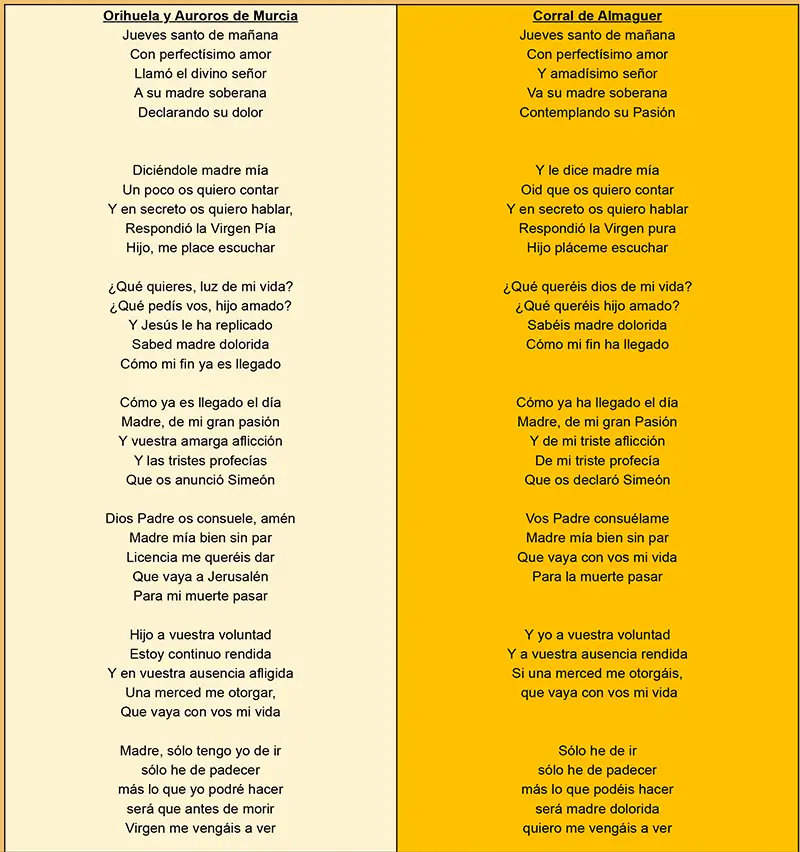

Por otro lado, en la procesión de Jesús Nazareno del pueblo jienense de Baños de la Encina, se cantan una serie de coplas conocidas como sermón del prendimiento, que presentan también algunas similitudes con las de Corral de Almaguer:

La Pasión cantada de Orihuela y los cantos de los auroros de Murcia, recogen también varias coplas que coinciden con las de los nazarenos de Corral de Almaguer:

La dramatización de la Pasión por la cofradía de Jesús Nazareno de Corral de Almaguer

Influenciados por los autos sacramentales sobre la Pasión de Cristo que se escenificaban en los pórticos de las iglesias y en sintonía con las crecientes fundaciones de cofradías de Jesús, los franciscanos de Corral de Almaguer idearon la procesión de Jesús Nazareno como una gran representación teatral. Una gran puesta en escena que inundase las calles de sentimientos de piedad, dolor y emoción, y mostrase al pueblo de la manera más espectacular posible (efectos especiales incluidos) el sufrimiento de Cristo en los diferentes pasos o estaciones de la Pasión.

Penitente en Corral de Almaguer

Los frailes sabían por experiencia que una de las mejores maneras de instruir al pueblo era con la ayuda de cánticos. Las gentes humildes compensaban sus escasos conocimientos de lectura, aprendiendo de memoria todo tipo de canciones y repitiéndolas hasta la saciedad a lo largo del día. Aunque los temas preferidos eran los amorosos, no faltaban los religiosos con numerosas oraciones a la Virgen y los santos.

Aprovechando esa fuente de instrucción y haciendo gala de no poca imaginación e inventiva, los franciscanos entrelazaron estrofas procedentes de varios romances y construyeron una auténtica obra teatral. Una composición dramática que, al contrario de los viejos autos sacramentales, constaba de tres actos como las modernas representaciones del siglo de oro. Tres actos bien diferenciados, que abarcaban el prendimiento, la sentencia y la pasión a lo largo de la calle de la amargura. Tres actos bien estructurados que comenzaban con la habitual “loa” o llamada de atención al público y finalizaban con una estrofa moralizante o reflexiva, al estilo de las grandes representaciones teatrales de la época, que pretendía hacer meditar al personal congregado sobre lo escuchado hasta el momento. Pero pasemos a analizar cada uno de los actos.

El prendimiento. Abarca los primeros 38 versos del texto de la Pasión cantada de Corral de Almaguer y se escenifica a la una en punto de la madrugada del Viernes Santo. Una multitud o “turba” de personas bulliciosa y en completo desorden, acompaña a Judas el traidor y a los componentes del sanedrín (cantores y directiva) a proceder al prendimiento de Cristo. Van escoltados por la soldadesca romana con sus estandartes y trompetas (cornetas y tambores).

¿A quién venis a buscar?.... A Jesús de Nazaret

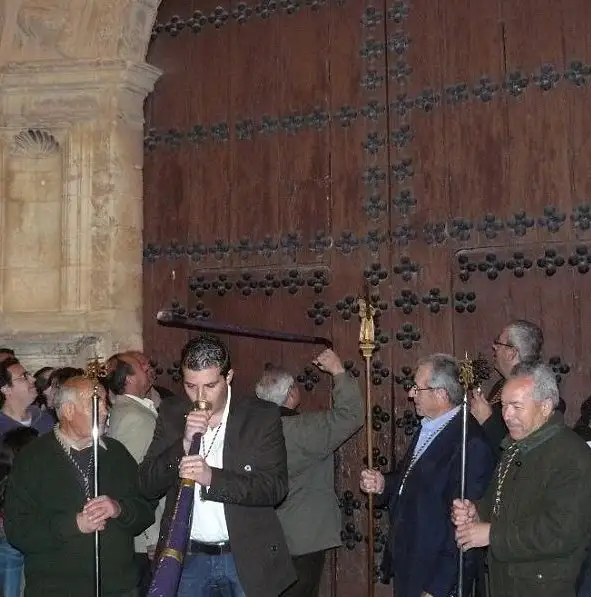

Una vez llegados a la iglesia, un miembro del sanedrín golpea por tres veces la puerta del templo -que permanece cerrada a cal y canto- hasta que San Pedro (antiguamente representado por el predicador franciscano) abría la portezuela y les reprendía a grandes voces: ¿¿A quién venís a buscar?? A lo que un miembro del sanedrín (presidente de la hermandad) contestaba: ¡A Jesús de Nazaret!. Momento en el que sonaban los tres golpes de tambor junto al sonido ronco de la bocina y el coro de cantores daba inicio al prendimiento con la “Loa” o llamada de atención al público, que comenzaba y comienza de la siguiente manera: Escuchad con atención/ lo que padeció Jesús/ desde el huerto hasta la cruz/ en su sagrada Pasión.

Acabado el recorrido procesional conocido como los pasos (passus en latín significa escena de sufrimiento) en el que se narran los hechos relativos a la traición de Judas, comparecencia ante el sanedrín y Pilatos, flagelación y coronación de espinas, el reo queda visto para la sentencia que ocupará el segundo acto de esta representación. Es bastante probable que el prendimiento acabase en sus orígenes con la única estrofa de carácter moralizante incluida en esta parte del texto: ¡Ay Jesús del alma mía!/por mis culpas y pecados/¡Quién no os hubiera ofendido!/¡Quién siempre os hubiera amado!

En el entreacto y hasta el comienzo de la sentencia, los integrantes de la junta directiva, mayordomos y cantores, rememoraban y rememoran la última cena de Cristo con los apóstoles, dando cuenta de un típico tiznao manchego a base de bacalao. A pesar de que la última cena es anterior al prendimiento, la tradición manda que los integrantes de la cofradía repongan fuerzas para afrontar el posterior desfile procesional por la calle de la amargura. El resto del pueblo conmemora también la última cena, pero en este caso a base de tortilla de patatas.

La sentencia. Constituye el segundo acto de esta singular representación barroca de la Pasión y tenía lugar a las cinco de la mañana en la iglesia parroquial, reconvertida para la ocasión en el pretorio de Pilatos. Desde el púlpito, uno de los franciscanos del convento de San Diego extramuros de la villa, predicaba con vehemencia el sermón de la Pasión (por el que la cofradía le pagaba 70 reales en el siglo XVIII) describiendo las distintas estaciones de la Pasión de Cristo y exhortando al pueblo a hacer penitencia y arrepentirse de sus pecados. Llegado al apartado referente a la sentencia de Pilatos, los cantores tomaban la palabra y cantaban los ocho versos que componen este segundo acto y que de nuevo comienza con una “loa” o llamada de atención al público: Oiga el cristiano piadoso/ la más injusta sentencia/ que jamás se ha pronunciado/ por los hombres de la tierra. Es bastante probable que durante esta representación, la imagen de Jesús Nazareno permaneciera encerrada en la capilla de los hierros simulando su cautiverio, de donde procedería la costumbre de cantar la sentencia frente a dicha capilla.

Finalizaba este segundo acto con una estrofa reflexiva dirigida a los fieles que atendían la representación: Lo que más sintió el Señor/ y más dolor le causó/ fue que el pregonero infame/ en su pregón remató/ ¡Quien tal hizo que tal pague!

Como curiosidad, recoger que los franciscanos del convento de San Diego de Corral de Almaguer, en su incansable labor de adoctrinamiento por los pueblos de la comarca (las famosas misiones), alentaron la fundación de numerosas cofradías de Jesús Nazareno semejantes a la de Corral de Almaguer. De todas ellas, la única que ha sobrevivido al paso del tiempo y con características similares a la de nuestra población, es la del vecino pueblo de Pozorrubio de Santiago, en el que se canta la misma sentencia precedida por los tres golpes de tambor y la bocina. Según fuentes de la vecina localidad, originalmente eran los quintos de cada año los encargados de interpretar el canto de la pasión, aunque en la actualidad se lleva a cabo de forma individual y con presencia de voces femeninas. El resto de estrofas son interpretadas durante la procesión del encuentro el viernes por la mañana y proceden de un antiguo viacrucis castellano entrelazado, al igual que en Corral de Almaguer, con estrofas de otros romances de los siglos XVII y XVIII.

La Vía Sacra o Calle de la Amargura. Compone el tercer acto de esta representación barroca y tiene lugar en la madrugada del Viernes Santo con la salida del sol. En él se escenifica el trayecto de Cristo por la Vía Sacra o Calle de la Amargura, desde su salida del pretorio hasta el lugar de la crucifixión. Rememora a su paso los diferentes sucesos acaecidos en la vía dolorosa, como las tres caídas y los encuentros del Nazareno con su Madre Dolorosa, la Verónica y San Juan evangelista. En sus orígenes, dichos encuentros se llevaban a cabo utilizando imágenes articuladas, capaces de enjugarse las lágrimas, mostrar el lienzo con el rostro de Cristo, o señalar con el dedo. Todas iban precedidas por nazarenos que portaban cruces a los hombros y grandes hachones de cera.

Escenificación del encuentro de Jesús Nazareno con su Madre Dolorosa

A lo largo del recorrido, el coro de cantores -a manera de heraldos y con la ayuda de la bocina y el tambor- abren el cortejo procesional anunciando por las esquinas las distintas escenas que el pueblo va a contemplar y que componen la tercera parte del Canto de la Pasión de Corral de Almaguer. Y puesto que el tercer acto transcurre a lo largo de la calle de la Amargura o Vía Sacra, en sus orígenes debió comenzar con la obligada “Loa” o llamada de atención al público, que decía lo siguiente: Alma si contemplar quieres/ estos misterios sagrados/ vamos a la Vía Sacra/ y te los iré explicando. Para terminar con la correspondiente estrofa moralizante y reflexiva que, al tratarse del último acto de la representación, sirve también de despedida: Por este despedimiento/ de esta sagrada Pasión/ le suplico al redentor/ que nos guíe y encamine/ a la eterna salvación.

Y aprovechando el remate

de esta antigua tradición,

finalizo mi tarea

cierro la investigación,

despidiéndome en romance

como pide la ocasión,

Que querer abarcar tanto,

y poner tanta información,

aburre hasta a las ovejas

y cansa al espectador.

Solicito pues clemencia

Apelo a su comprensión

No me juzguen con dureza

Perdón querido lector.

Fotografías: (del Autor, Archivo del Bar Martínez y publicaciones de las Cofradías)

Bibliografía

.- María del Carmen Ugarte García. Romance de la pasión en Gumiel de Izán. Revista de Folklore Nº 415. Fundación Joaquín Díaz

.- Pilar Fabregat Baeza. El Canto de la Pasión en Orihuela: Origen y evolución. Universitat d’ Alacant

.- José Ferrero. La Pasión cantada de Chinchilla de Montearagón. (Nausíca. Colección La rosa profunda)

.- Celia Mingo Rodríguez y José María Bustos MontoyaI. El Cántico de la Pasión en la Semana Santa de Pozorrubio de Santiago. I.E.S.ORDEN DE SANTIAGO. Horcajo de Santiago (Cuenca)

.- Norberto López Núñez. Los Auroros de la Región de Murcia : estudio etnomusicológico y análisis del modo de aprendizaje de su canto. Tesis doctoral. Universidad de Murcia

.- A.H.N. Sección Consejos. Leg 7098. Exp 26. «Expediente de remisión de Alberto de Suelves, intendente de la provincia de Toledo al conde de Aranda del estado de las congregaciones, cofradías y hermandades que hay en los pueblos de dicha jurisdicción.»

.- Biblioteca Digital Hispanica. Biblioteca Nacional de España. “Romance nuevo, y sagrada historia en que se declaran las Estaciones de la Via Sacra, y el Ecce Homo, y Sentencia que dió Pilatos contra nuestro Salvador, y Mysterios de la Resurreccion, Ascension, y Venida del Espiritu Santo”. Lucas del Olmo Alfonso.

.- BIVALDI. Biblioteca Valenciana Digital. “Romance nuevo, y sagrada historia en que se declaran las Estaciones de la Via Sacra, y el Ecce Homo, y Sentencia que dió Pilatos contra nuestro Salvador, y Mysterios de la Resurreccion, Ascension, y Venida del Espiritu Santo”. Lucas del Olmo Alfonso.

.- Universidad de Sevilla. Fondos digitalizados. “Romance nuevo, y sagrada historia en que se declaran las Estaciones de la Via Sacra, y el Ecce Homo, y Sentencia que dió Pilatos contra nuestro Salvador, y Mysterios de la Resurreccion, Ascension, y Venida del Espiritu Santo”. Lucas del Olmo Alfonso.